DXの土台となる考え方

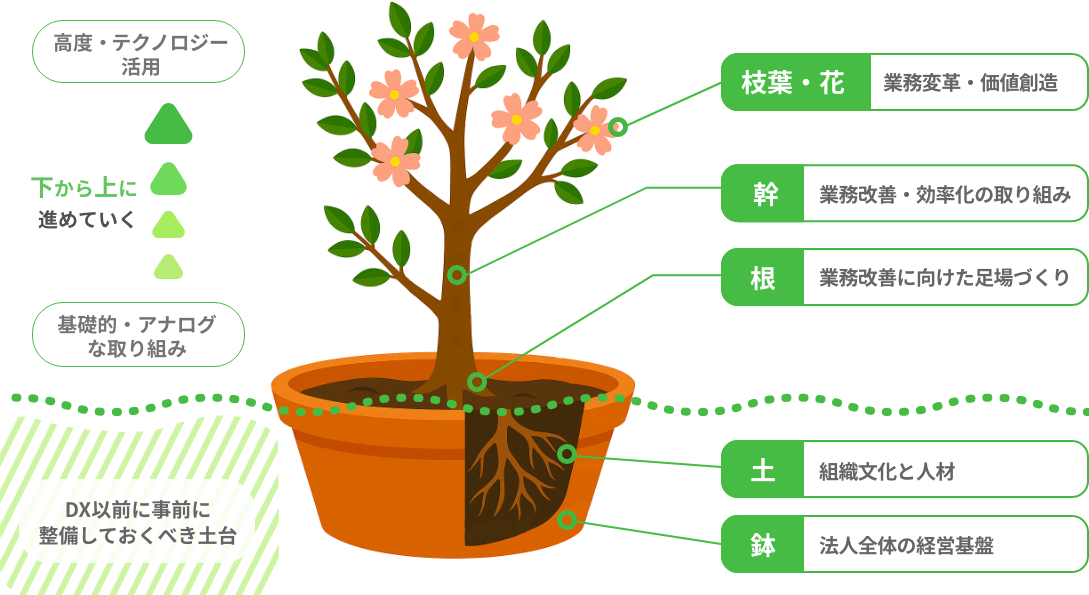

ふくしDXは、土づくりからはじまる。

今、福祉の現場において「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の推進が強く叫ばれています。

AIやICT機器の導入、自動化や効率化——。しかし、これらの技術を導入しただけで現場が変わるかといえば、決してそうではありません。むしろ、準備の整っていない土壌にいきなり最新技術の種を蒔いても、芽が出ず、やがて枯れてしまうことすらあるのです。

DXの成功には、DX以前にやるべきことがあります。それは「組織の土台づくり」です。これがなければ、どれだけ優れたテクノロジーも、活用しきれず空回りしてしまうのです。このサイトが掲げる「ふくしDX推進」は、まさにこの原点からスタートします。

DXを一つの植木にたとえると

私たちは、DXの全体像を「植木」にたとえて表現します。

福祉施設という“現場”において、目に見える変化を実現するには、まず見えにくい部分から丁寧に手を入れる必要があります。

※鉢植えをモチーフとしたDX構想のコンセプトは、経営協DX推進専門委員・山口 純氏(株式会社ヤマグチ 代表取締役)の発案です。

鉢(法人全体の経営基盤)

DXのすべてを支える“器”となるのが、法人の経営基盤です。

この器がゆがんでいたり、ぐらついていたりすれば、どんなに良い取り組みも継続できません。

具体的な要素

- 法人全体の【財務体質の安定】

(黒字運営・投資余力の確保) - 【人材確保と雇用維持】に向けた採用戦略・待遇改善

- 【ガバナンス・コンプライアンス体制】の整備

(内部統制・情報管理など) - 【事業継続計画(BCP)】の策定と実効性のある運用

土(組織文化と人材)

技術導入の前提として、職員が変化を受け入れ、前向きに関われる風土が必要です。“やらされる”DXではなく、“自分たちで進める”意識を育てることが大切です。

具体的な取り組み

- 【意識改革】のための研修や対話型ミーティング

- 【リーダー人材の育成】

(現場責任者や次世代リーダーの役割明確化) - 【職員間のコミュニケーションの促進】

(情報共有の仕組みや風通しのよさ) - 【チームで成果を出す文化】の定着

(目標管理や表彰制度など)

根(業務改善に向けた足場づくり)

現場に改善意識と実行力がなければ、どんなシステムも形だけに終わってしまいます。まずは“足元を見直す”活動からスタートします。

具体的な取り組み

- 【生産性向上委員会】の設置による改善体制の明確化

- 【5S活動】

(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)の徹底 - 【業務の標準化】

(誰がやっても同じ結果が出る手順づくり) - 【タイムスタディ】による作業時間の可視化と見直し

幹(業務改善・効率化の取り組み)

この段階では、実際の業務にテクノロジーやシステムを取り入れ、効率化を図ります。 ポイントは「現場の声に合わせて選ぶ・つなぐ・活かす」ことです。

具体的な取り組み

- 【記録業務の効率化】

(記録項目の見直し、音声入力など) - 【記録システムの導入】

(スマホやタブレットでの記録を推進) - 【データ活用の基盤整備】

(クラウドの活用、分析しやすい形式で蓄積) - 【システム間の連携】

(記録システムと請求、シフト、相談管理などの一元化) - 【ムダな情報管理の見直し】

(帳票の削減、二重記録の廃止)

枝葉・花(業務変革・価値創造)

最後に現れるのが「目に見える成果」です。

職員の負担軽減、判断の質の向上、新たなケア価値の創出といった変化がここで実現します。

具体的な成果例

- 【カメラAIによる記録の完全自動化】

(排泄・食事・行動などを自動で記録) - 【センサー・IoT機器を使った状態把握】

(睡眠・転倒リスクなどの検知) - 【データに基づく予測的な業務管理】

(スタッフ配置・事故予防などの最適化) - 【利用者・家族への情報提供の質の向上】

(データを活用した可視化や共有) - 【新たなケアの価値の創出】

(業務効率化で生まれた時間を“寄り添い”に還元)